○東通村水道事業給水条例施行規程

平成10年3月20日

水管規程第15号

東通村水道事業給水条例施行規程(昭和60年東通村規程第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事(第2条~第6条)

第3章 給水(第7条~第14条)

第4章 料金及び使用料(第15条~第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東通村水道事業給水条例(平成10年東通村条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事

(給水装置工事の申込み等)

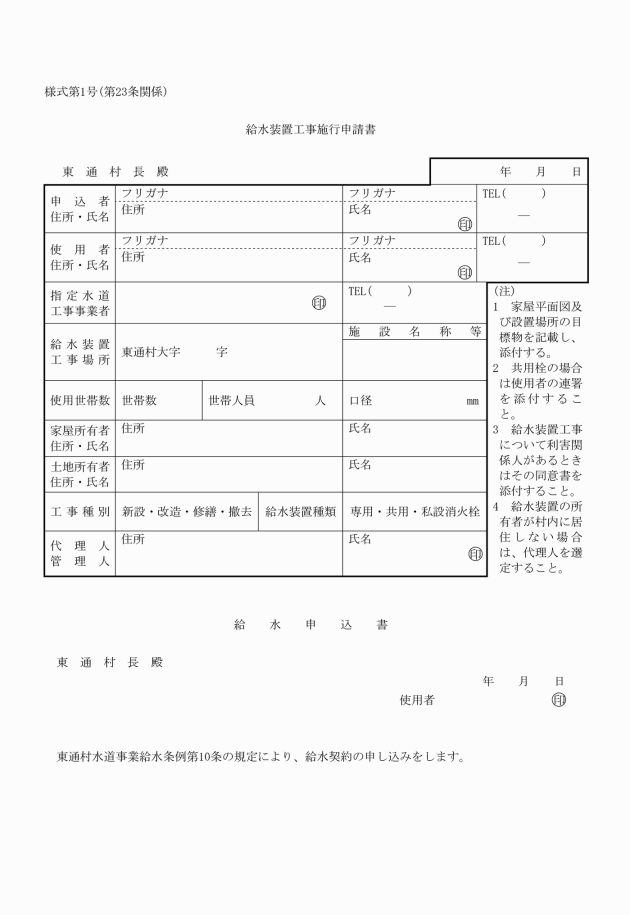

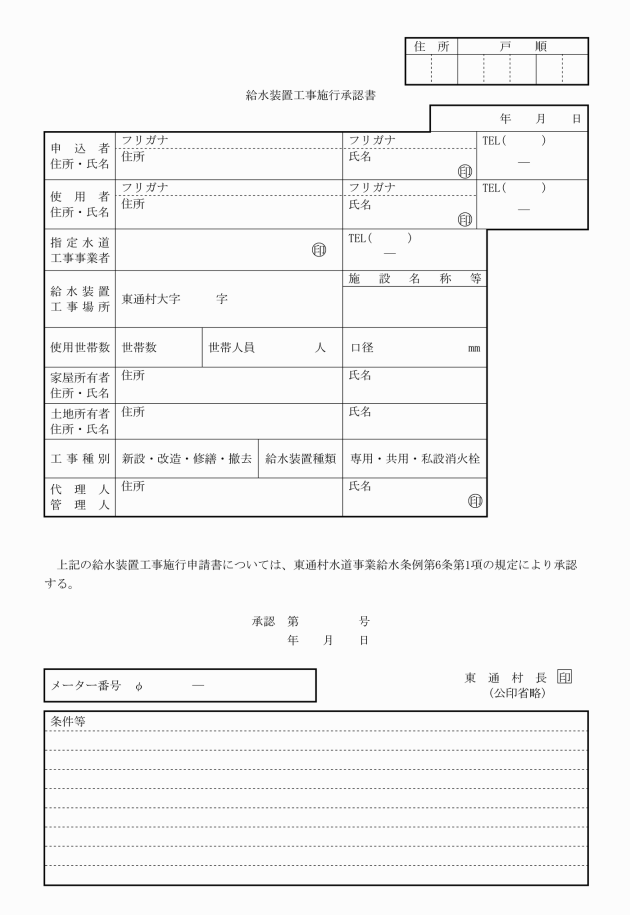

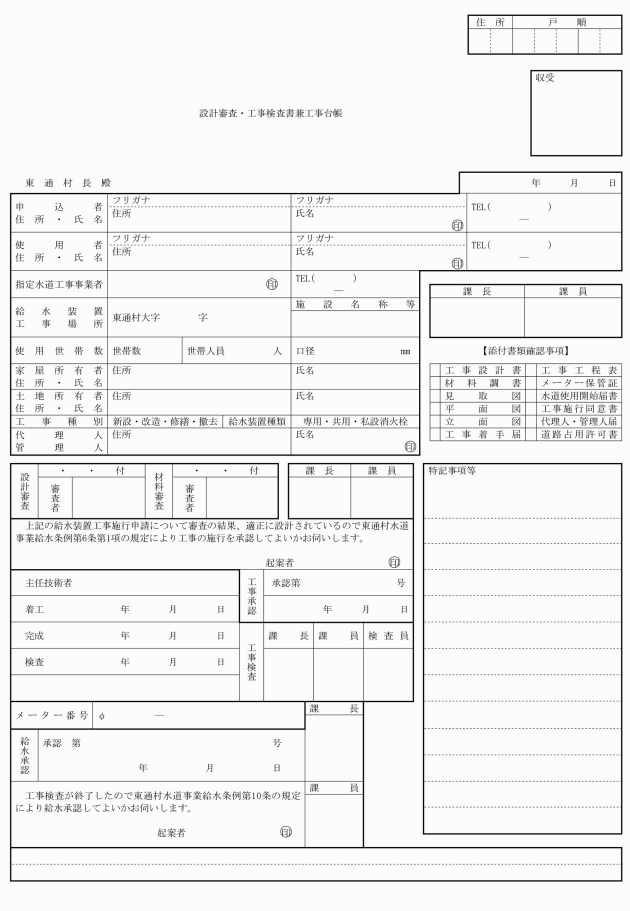

第2条 条例第4条に規定による給水装置の新設、改造、修繕(ただし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の申込みをしようとする者は、所定の申請書を村長(管理者を置く場合は「東通村水道事業管理者」に読み替える。)に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 村長は、前項の承認に当たって給水装置の管理上、特に必要な場合は関係書類を徴することができる。

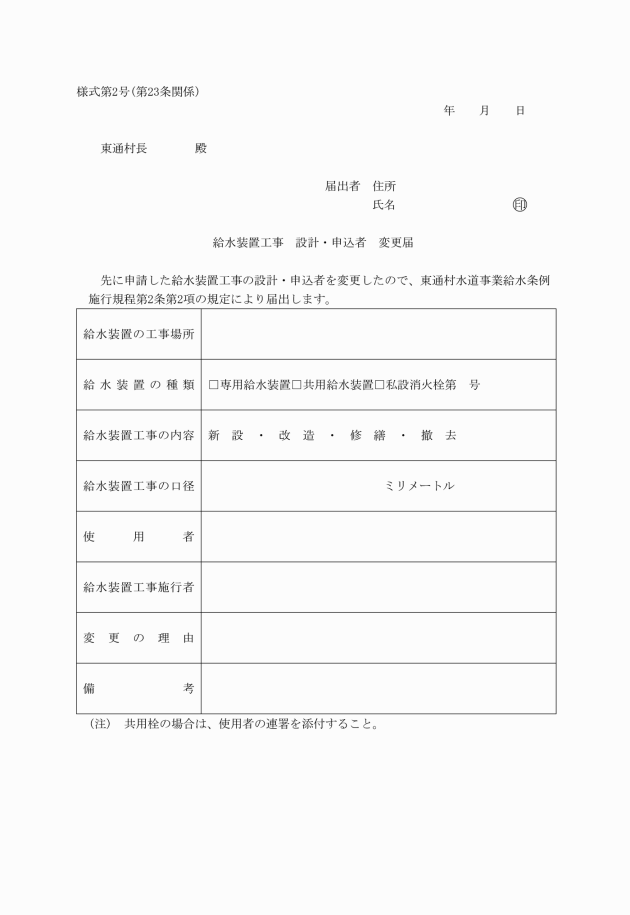

2 前項の承認を受けた者が、設計又は申込み者を変更し、若しくは取りやめようとするときは、直ちに村長に届け出なければならない。

(給水装置工事の設計)

第3条 条例第6条第2項に規定する設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直結給水するものにあっては、給水栓まで。

(2) 受水タンクを設けるものにあっては、受水タンクの給水口まで。

(3) 前項2号の場合において、村長が特に必要であると認めたときは、受水タンク以下の設計図を徴することができる。

(1) 他人の土地内又は土地を経過し、若しくは構築物内に給水装置を設置しようとする場合、当該土地又は構築物の所有者の同意書

(2) 他人の給水管から分岐引用しようとする場合、当該給水装置の所有者の同意書

(3) 前2号に規定する同意書を提出できない場合には、申込み者の誓約書を提出するものとする。

(分岐引用者に対する措置)

第5条 分岐引用者のある給水管の所有者は、給水装置を改造、撤去又は廃棄しようとするときは、あらかじめ、これを分岐引用者に通知しなければならない。

2 分岐引用者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその給水装置を改造しなければならない。

3 前項において、改造しないときは、水道の使用を中止したものとみなす。

(給水装置の構成)

第6条 配水管の取付け口から水道(以下「メーター」という。)メーターまでの間には、分水栓等及び止水栓を取り付けなければならない。

2 前項の給水装置及びメーターの構造並びに材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条の基準に適合したものでなければならない。

第3章 給水

(給水の申込み)

第7条 条例第10条の規定による給水の申込みをしようとする者は、文書の提出その他の方法により行わなければならない。

(計量制の除外)

第8条 条例第13条第1項の規定によって、計量しないで給水し得るものは、次のとおりとする。

(1) 私設消火栓

(2) 前号のほか、村長が計量の必要がないと認めたもの

(メーターの設置区分)

第9条 条例第13条第2項の規定によるメーターは、給水装置の種別ごとに設置する。ただし、特に村長の承認を受けた場合は、その限りでない。

2 条例第13条第3項に規定する「給水量を計量するため、特に必要があると認めたとき」とは、受水タンク以下で使用者が2世帯又は2箇所以上で使用し、水道料金の区分が必要な場合をいう。

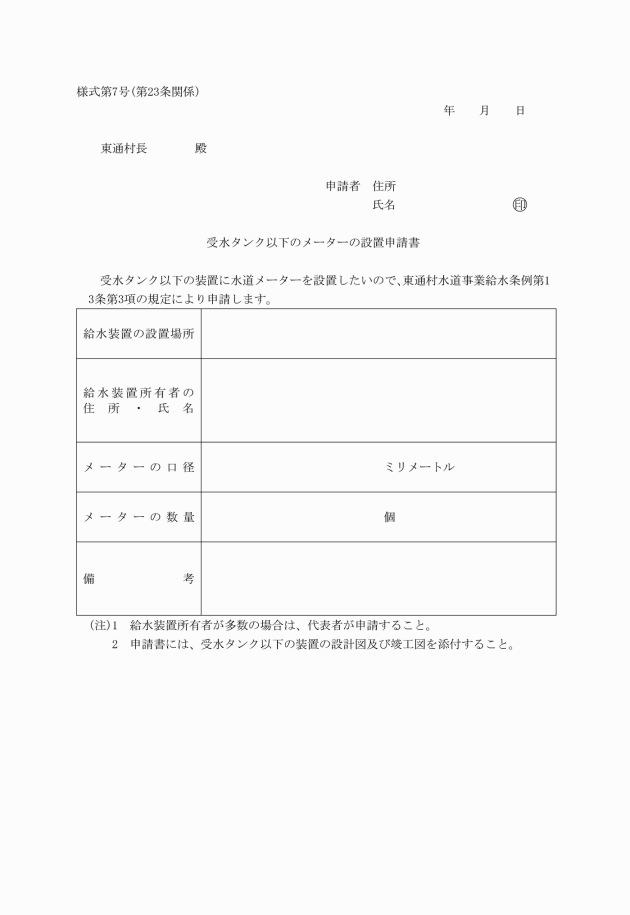

(受水タンク以下のメーターの設置申請)

第10条 前条第2項において、受水タンク以下にメーター設置を希望する場合は、所定の申請書を村長に提出しなければならない。

(受水タンク以下のメーターの設置基準)

第11条 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、取替及び検針の作業等に支障を及ぼさないものでなければならない。

2 メーターを設置した受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の所有者が負うものとする。

(メーターの貸与)

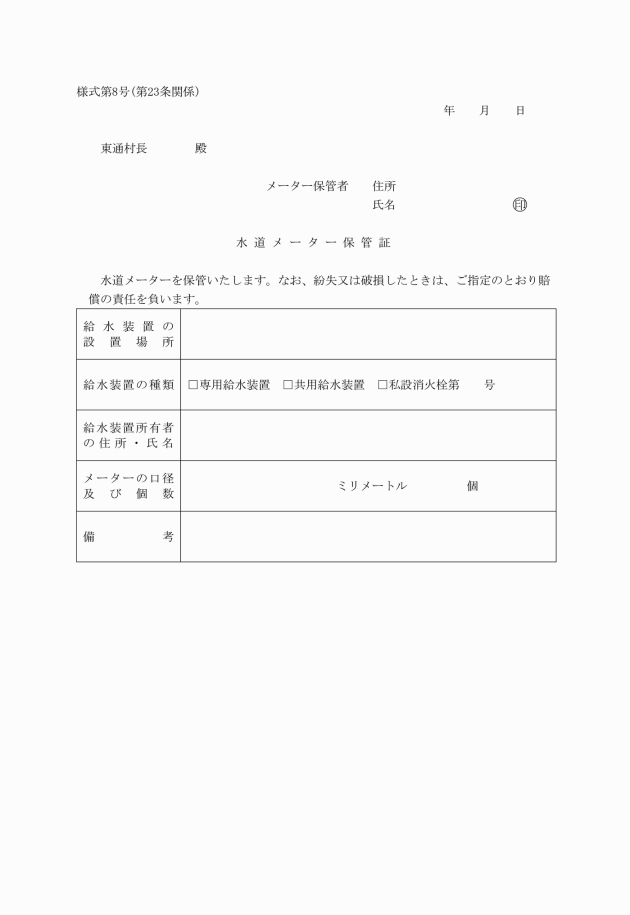

第12条 条例第14条第1項の規定により、メーターの貸与を受けた者は所定のメーター保管証を村長に提出しなければならない。

(メーターの管理)

第13条 メーターの設置場所は、常に清潔にして検針その他作業に障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

(私設消火栓の使用及び封印)

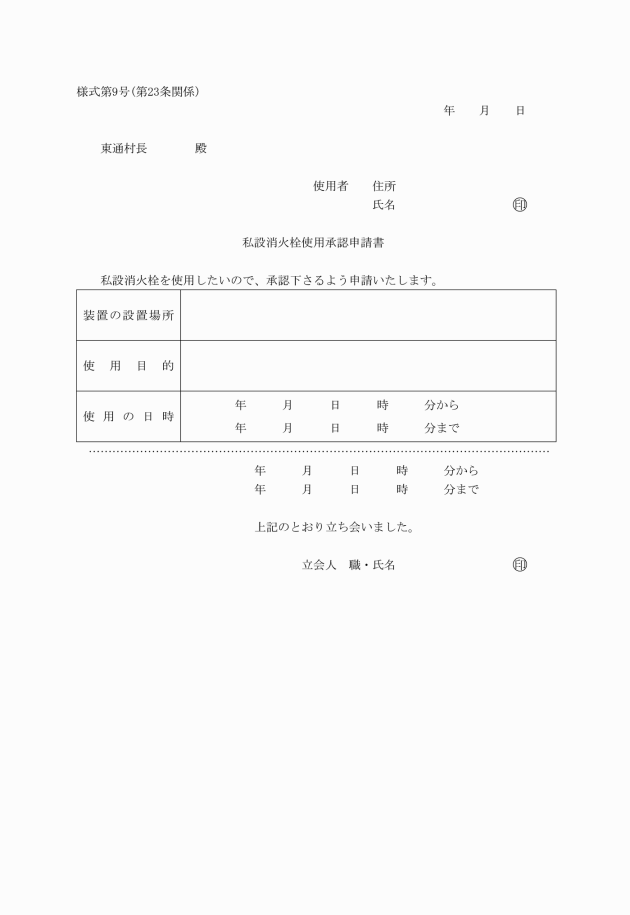

第14条 条例第18条第1項の規定により私設消火栓を使用する場合は、所有者はその使用を拒むことができない。

2 私設消火栓には村長が封印する。

(1) 給水装置については、その構造又は材質若しくは機能について、村長が行う通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否について村長が行う通常の検査以外の検査を行うとき。

(3) 前2号のほか、通常の検査以外の検査で、特別の費用を要するとき。

第4章 料金及び使用料

(料金の月計算)

第16条 水道料金(以下「料金」という。)は、条例第26条第1項の定例日の翌日から当月の定例日までの1箇月分として算定する。

2 条例第26条第1項に規定する「その日の属する月」並びに同第31条第1項及び第2項に規定する「月」とは、検針定例日の最終日の属する暦月をいう。

(指示水量端数の計算)

第17条 メーター検針時において、指示水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に算入する。ただし、条例第26条第2項の規定による場合は、この限りでない。

(メーター検針の告知)

第18条 メーターを検針したときは、その都度、使用水量を水道の使用者又は管理人に告知する。

2 使用水量を、条例第28条の見積り又は同30条の認定によって処理するときは、その旨を告知する。

(使用水量の認定方法)

第19条 条例第30条の規定による使用水量の認定は、使用状況等を考慮して村長が定める。

(料金の誤納)

第20条 料金納付後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴し又は還付する。ただし、還付の場合、納入者から申し出があったときは、その額を次回徴収の料金に充当精算することができる。

(料金等の領収印)

第21条 料金、メーター使用料、その他の納付金(以下「料金等」という。)は、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託している者の領収印のあるものに限り有効とする。

(料金の減免又は猶予)

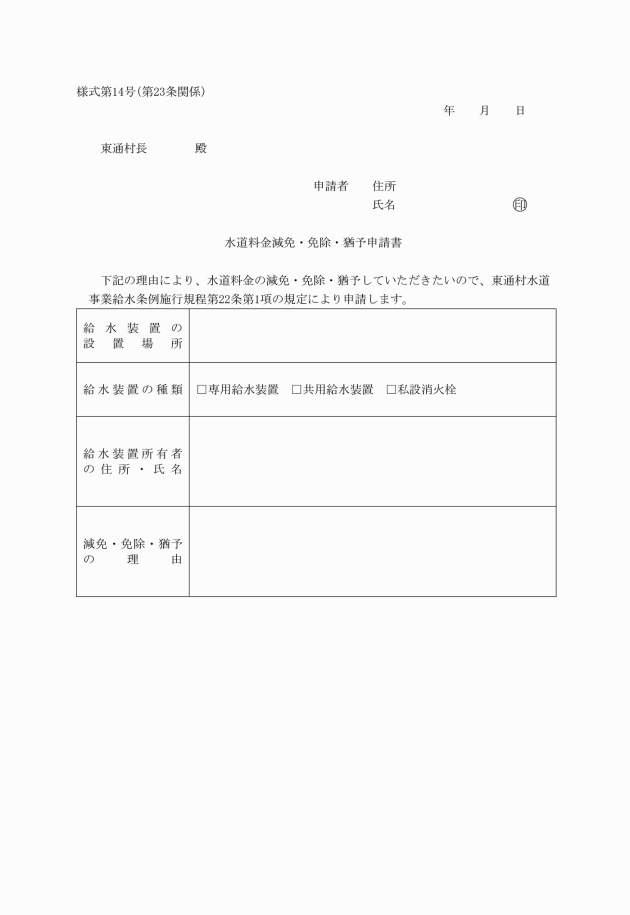

第22条 条例第35条の規定により、料金の軽減又は免除若しくはその徴収の猶予を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の軽減若しくは免除の額又は猶予の期間は、その都度、村長が定める。

第5章 雑則

(1) 給水装置工事施行申請書(様式第1号)

(2) 給水装置工事設計・申込者変更届(様式第2号)

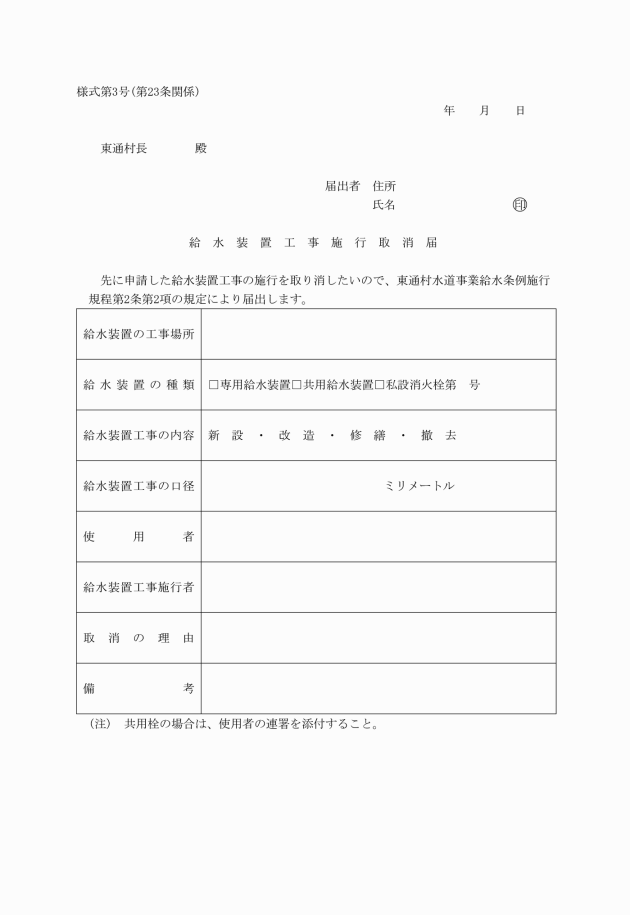

(3) 給水装置工事施行取消届(様式第3号)

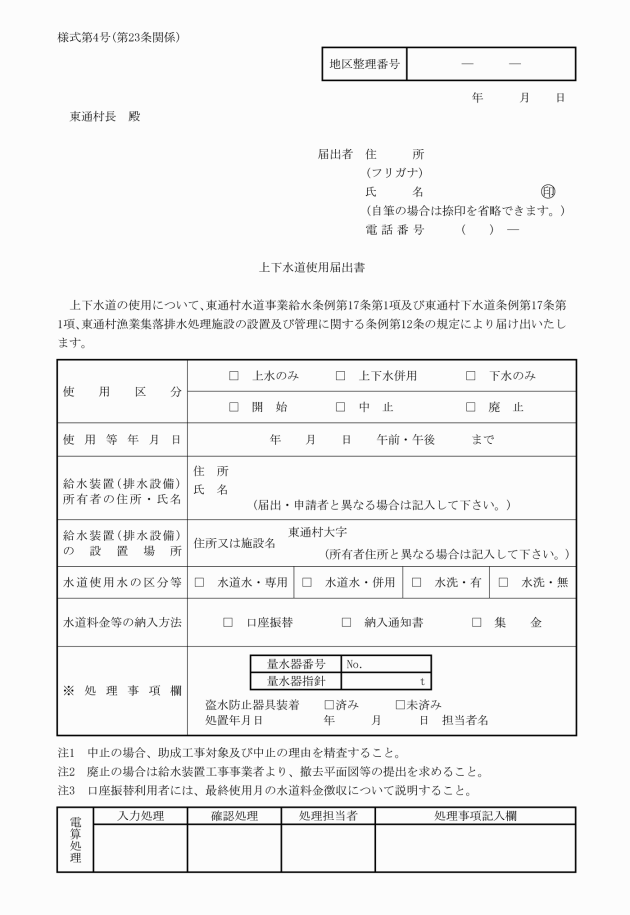

(4) 水道使用開始・中止・廃止届出書(様式第4号)

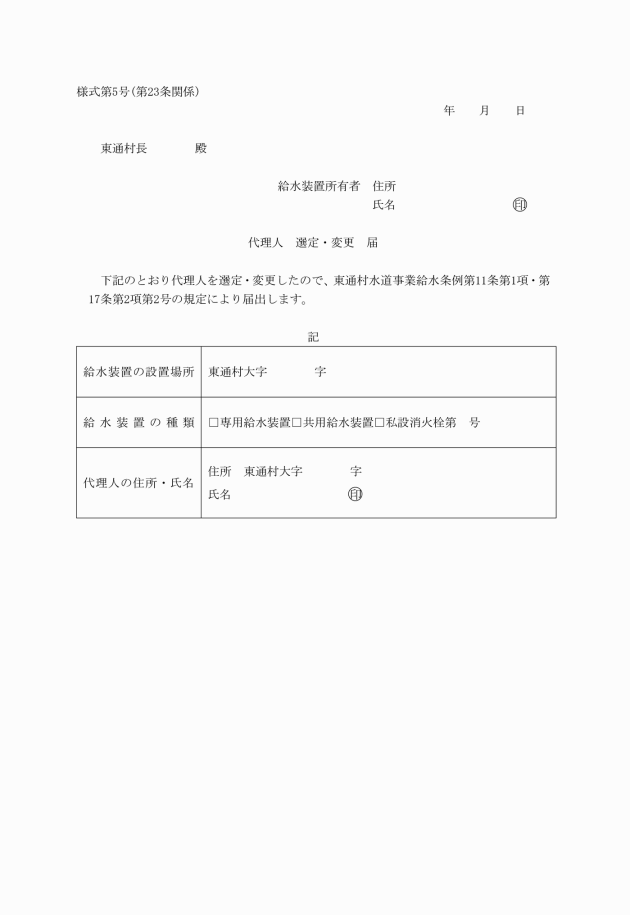

(5) 代理人選定・変更届(様式第5号)

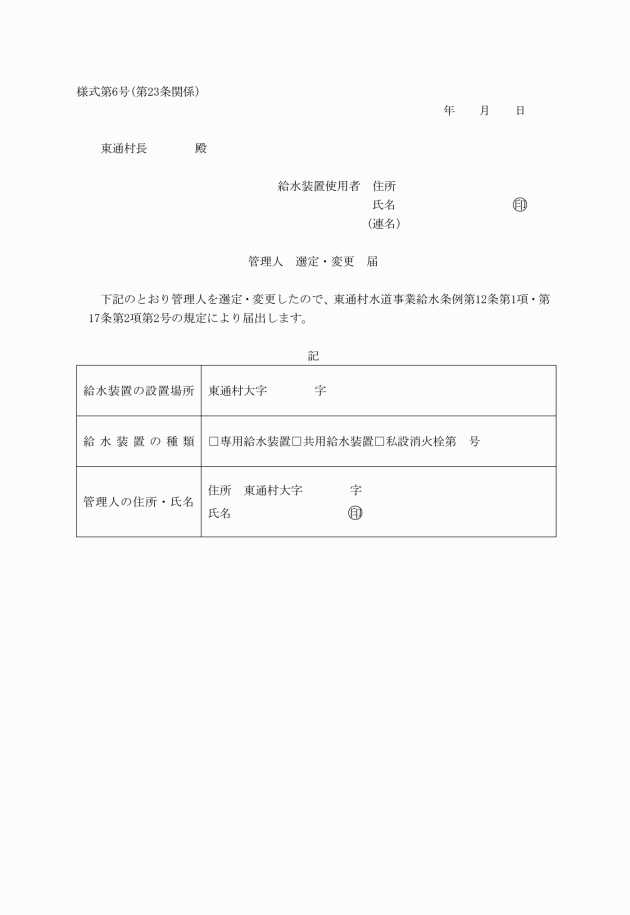

(6) 管理人選定・変更届(様式第6号)

(7) 受水タンク以下のメーターの設置申請書(様式第7号)

(8) 水道メーター保管証(様式第8号)

(9) 私設消火栓使用承認申請書(様式第9号)

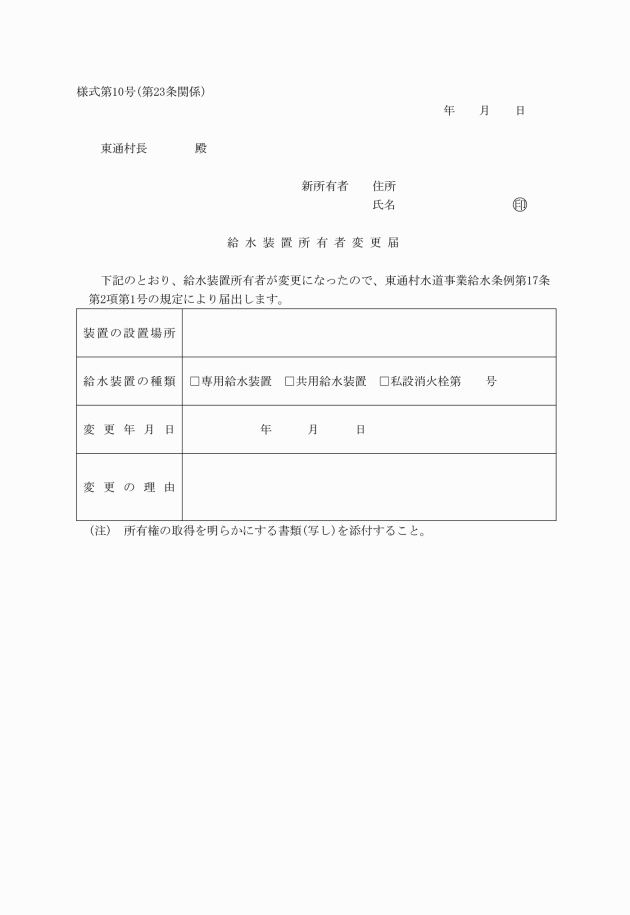

(10) 給水装置所有者変更届(様式第10号)

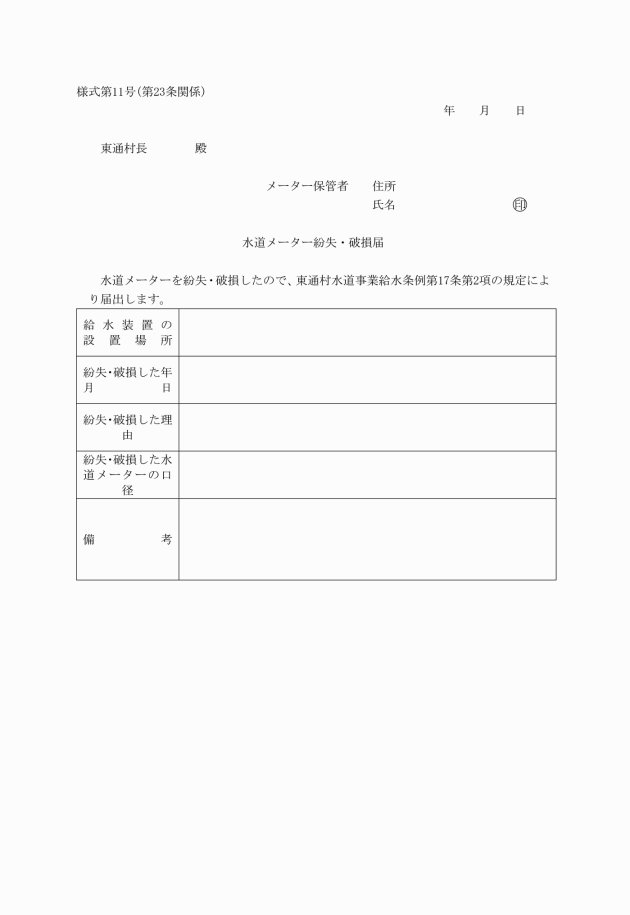

(11) 水道メーター紛失・破損届(様式第11号)

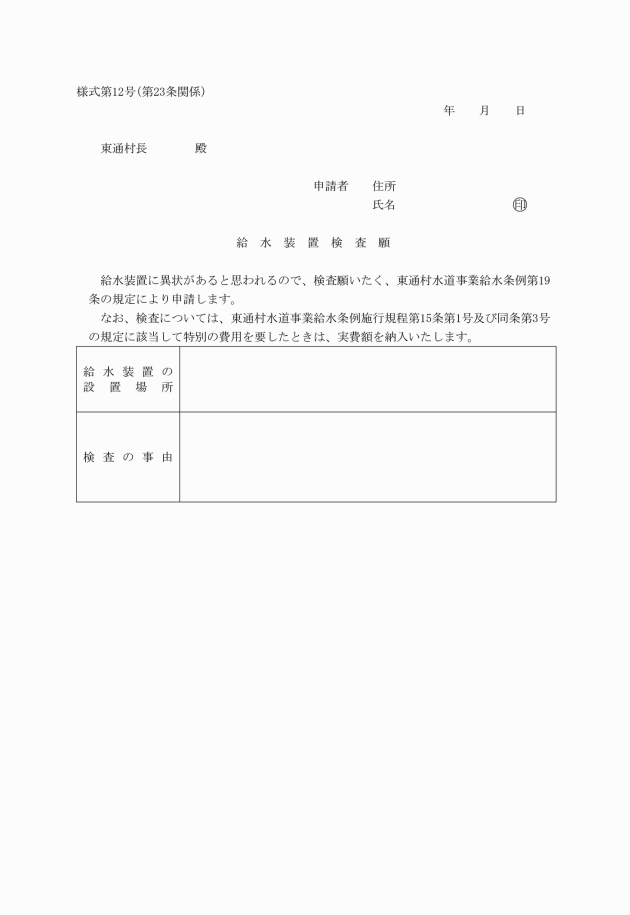

(12) 給水装置検査願(様式第12号)

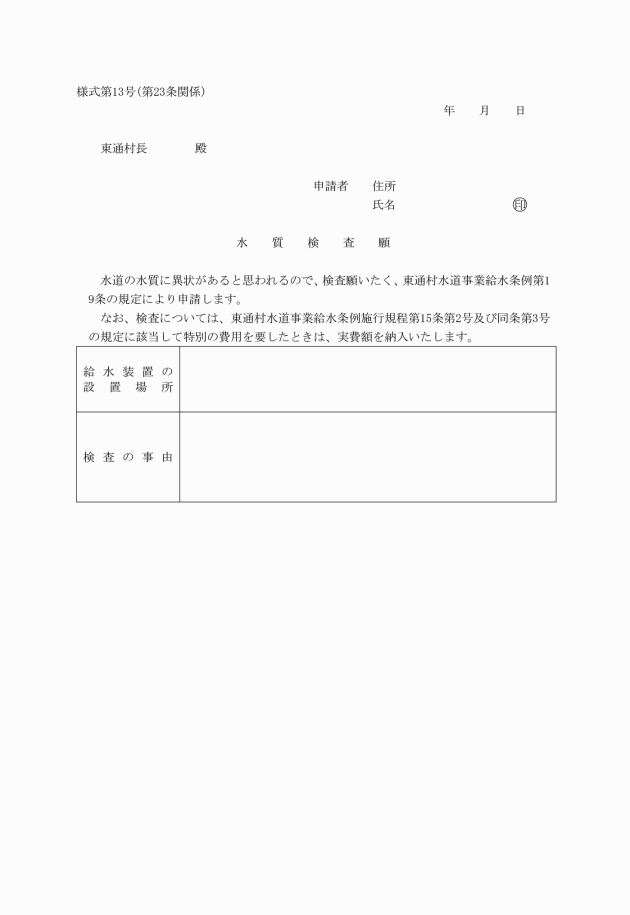

(13) 水質検査願(様式第13号)

(14) 水道料金減免・免除・猶予申請書(様式第14号)

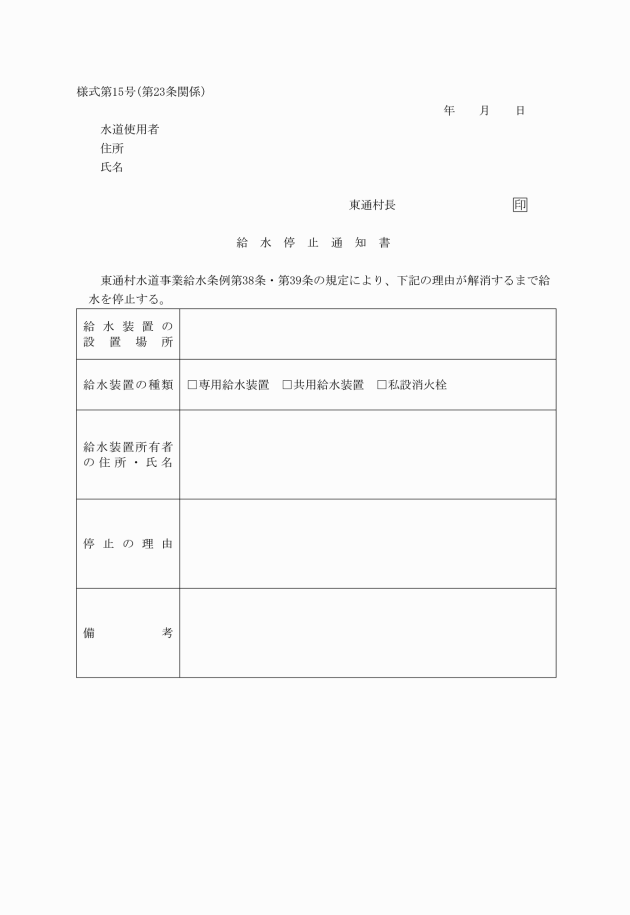

(15) 給水停止通知書(様式第15号)

附則

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成18年告示第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年告示第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(令和6年水管規程第3号)

(施行期日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。