最終更新日:2012年4月1日

先人たちが築いてきた偉大なる財産。

伝統の息吹を絶やすことなく伝えたい

伝統の息吹を絶やすことなく伝えたい

能舞

能舞は、語りもの舞などの中世芸能の姿をよく残している修験能の典型だといわれます。修験能は、修験道の行法を基にして、猿楽、田楽、曲舞などを取り入れて創作したとされます。14世紀に基本形式ができたとされ、以後、発展して地方に伝わります。現在、東北地方に残る山伏神楽や番楽も、修験能の一つとして見ることができます。

東通村には、15世紀末に目名不動院によって伝えられ、能舞と呼ばれました。目名不動院が中心となって継承し、今では、村内14の集落で伝えています。 平成元年に国の重要無形民俗文化財の指定を受けています。

東通村には、15世紀末に目名不動院によって伝えられ、能舞と呼ばれました。目名不動院が中心となって継承し、今では、村内14の集落で伝えています。 平成元年に国の重要無形民俗文化財の指定を受けています。

鐘巻

翁

能舞演目一覧表

| 分類 | 番号 | 演目(よみがな) | |

|---|---|---|---|

|

ごんげんまい 権現舞 |

1 | 門打ち | かどうち |

| 2 | 御祓い | おはらい | |

| 3 | 権現舞 | ごんげんまい | |

| 4 | 屋固め | やがため | |

|

ぎれいまい 儀礼舞 |

5 | 鳥舞 | とりまい |

| 6 | かご舞 | かごまい | |

| 7 | 翁 | おきな | |

| 8 | 三番叟 | さんばそう | |

| 9 | ばんがく | ばんがく | |

|

ぶしまい 武士舞 |

10 | 信夫 | しのぶ |

| 11 | 十番切 | じゅうばんぎり | |

| 12 | 鈴木 | すずき | |

| 13 | 屋島 | やしま | |

| 14 | 鞍馬 | くらま | |

| 15 | 曽我 | そが | |

| 16 | 巴 | ともえ | |

| 17 | 渡辺 | わたなべ | |

|

しゅげんまい 修験舞 |

18 | 鐘巻 | かねまき |

| どうけまい 道化舞 |

19 | ねんず | ねんず |

| 20 | 天女 | てんにょ | |

| 21 | わらび折 | わらびおり | |

| 22 | 綱引き | つなひき | |

| 23 | 雀追い | すずめぼい | |

| 24 | 田植え | たうえ | |

| 25 | 地蔵舞 | じぞうまい | |

| 26 | 年始舞 | ねんしまい | |

| 27 | でこすけ | でこすけ | |

| 28 | 狐舞 | きつねまい | |

権現舞(ごんげんまい)

権現舞

拍子にあわせて、獅子頭を歯打ちをさせながら勇壮に舞います。熊野権現の祈祷舞であり、神社祭典で奉納します。また、能舞披露の最終演目となり、観客を祈祷します。

正月元旦には門打ちを行い、戸毎の悪魔退散と五穀豊穣を祈祷します。新築した家では、屋固めを行い、火難水難から守るための祈祷をします。

集落の守り神として、深く畏敬されてきました。

正月元旦には門打ちを行い、戸毎の悪魔退散と五穀豊穣を祈祷します。新築した家では、屋固めを行い、火難水難から守るための祈祷をします。

集落の守り神として、深く畏敬されてきました。

儀礼舞(ぎれいまい)

翁

鳥舞、かご舞、翁、三番叟の4演目を式舞とも言います。能舞公演の際には、最初にこの4つを演じなければなりません。かご舞、翁、三番叟は、一連の翁芸です。

このほかに、ばんがくと呼ぶ能舞の基本となる舞がありますが、古い演目の中に挿入して演じられます。

このほかに、ばんがくと呼ぶ能舞の基本となる舞がありますが、古い演目の中に挿入して演じられます。

武士舞(ぶしまい)

信夫

能舞には、8演目の武士舞があります。信夫、鈴木、屋島、鞍馬、巴、渡辺の6演目は、源氏に関わるものです。十番切と曽我は、曽我兄弟に関わるものです。中世における東北人が好んだ武人に題材を求めて、舞曲を作っています。

武士舞は、キリという拍子と呼吸を合わせて舞います。拍子方と舞手の気持ちが通いあって、演じなければなりません。

武士舞は、キリという拍子と呼吸を合わせて舞います。拍子方と舞手の気持ちが通いあって、演じなければなりません。

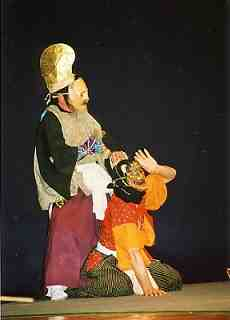

鐘巻(かねまき)

鐘巻

能舞の代表演目は、鐘巻です。鬼神になった娘を、修験者が祈祷によって救い出すという、修験者の超能力を誇示する内容になっています。元々は、紀州の道成寺縁起に題材を求めていますが、修験能らしい仕立てになっています。同種のものとして能では、道成寺として伝えており、歌舞伎では、京鹿子娘道成寺が知られています。

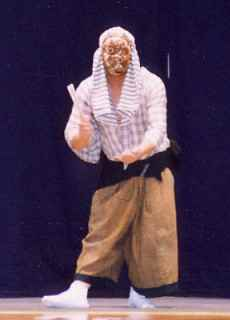

道化舞(どうけまい)

ねんず

能舞の中に10番の狂言物を伝承していて、道化舞と呼んでいます。女舞が登場する、ねんず、天女、わらび折、綱引きの4番が特に古い演目と言われます。道化舞は、道化と銅取り(太鼓打ちのこと)がセリフで応答しながら進行します。地元の言葉ですから、良く聞かなければ分かりません。

獅子舞

当地には、江戸時代末~明治の頃に伝わったとされ、岩手県北部及び陸中海岸沿いの神楽と共通しています。能舞の五拍子に対して獅子舞を三拍子として区分しており、拍子と舞い振りが大きく違います。集落の若者組織が伝承の担い手になっていて、正月には熊野権現の獅子頭を奉じて各戸を門打ちして歩きます。定例の発表会ではとり舞、かご舞、翁、三番叟の順に式舞を舞った後、曽我、鞍馬などの武士舞、ねんずや雀追いなどの道化舞、三宝荒神や虎の口などの荒舞を披露し最終曲に権現舞を披露します。獅子舞の特徴は力強い舞と拍子にあり、荒舞と権現舞にそれが極立っています。 平成3年に県の無形民俗文化財に指定されています。

大神楽

古くから目名大日堂で行われてきた伊勢系の大神楽で、師職目名権太夫によって伝えられたといいます。承応2年(1653)の南部藩日記に目名大日堂で御湯立・御神楽を行った記事があります。文政10年(1827)に別当法道院が、盛岡七軒丁に住む南部藩御抱えの芸能集団御駒太夫一座を迎え、古来の大神楽に踊り獅子、万才、三番叟など諸曲を取り入れました。七軒丁の芸能を習ったところから踊り獅子を七琴調とも呼んでいます。また、この頃手踊りを十数曲取り入れており、今日でも古い趣きのある踊りぶりに特色があります。

かつて、南部藩領内に広く流行した大神楽も、今日では伝承しているところが極めて少なくなっています。目名大神楽では、大神楽の諸番を正確に残しており、貴重なものとなっています。また、大神楽と共に歌舞伎も伝えています。下北各地に残る神楽の獅子舞の多くは、目名を師匠としています。

昭和55年に青森県無形民俗文化財に指定されています。

かつて、南部藩領内に広く流行した大神楽も、今日では伝承しているところが極めて少なくなっています。目名大神楽では、大神楽の諸番を正確に残しており、貴重なものとなっています。また、大神楽と共に歌舞伎も伝えています。下北各地に残る神楽の獅子舞の多くは、目名を師匠としています。

昭和55年に青森県無形民俗文化財に指定されています。

田植え餅つき踊り

小正月に婦人達が集落内の家に訪れ豊作を予祝する芸能行事です。“春の初めにお田植え参った。トド様、カガ様祝ってけさまい。”の姉頭の言葉を始めに、田植えと豊作を祝う唄と文句を唱えます。これを田植えといい、集落の婦人達が行う最大の年中行事です。南部藩における古い田植え行事の面影を残すものといわれ、八戸えんぶりとの関連を思うと興味深いものがあります。この田植えの行事に餅つき踊りや南部手踊りが付随して伝承するようになったのが、現在の田植え餅つき踊りです。田植えの後に、その家の主人の希望があり、餅つき踊りと手踊りを披露します。餅つき踊りは赤いじゅばんに赤い腰巻といった艶やかな衣装で、小さな杵と臼を持って踊ります。4~5人で一組になって臼の周囲を回りながら踊りますが、餅つきの様子をより芸能化したものです。 昭和62年に県の無形民俗文化財指定されています。

民俗芸能日程表

日程については、各地区で毎年異なりますので、詳細は各地区または東通村教育委員会(教育支援グループ 電話0175-27-2111)までお問い合わせください。

能舞日程表

| 月日 | 場所 |

|---|---|

| 1月1日~ | 能舞伝承集落で門打ちと屋固め 大利・上田屋・鹿橋・石持・蒲野沢・野牛・古野牛川・岩屋・尻労・尻屋・砂子又・下田代・猿ヶ森・白糠 |

| 1月1日 | 蒲野沢で公開 |

| 1月2日 | 石持・鹿橋・白糠で公開 |

| 1月3日 | 大利・岩屋・白糠・上田屋で公開 |

| 1月7日 | 蒲野沢で公開 |

| 1月15日 | 大利で公開 |

| 1月16日 | 鹿橋で公開 |

| 1月17日 | 尻労で公開 |

| 1月19日 | 尻屋で公開 |

| 9月10日~ | 集落ごとに神社祭典で権現舞奉納 |

| 9月17日 | 上田屋熊野神社で公開 |

| 12月18日 | 岩屋で公開 |

| 1月 上旬 | 村郷土芸能保存連合会発表会 |

獅子舞日程表

| 月日 | 場所 |

|---|---|

| 1月1日~ | 入口・袰部で門打ちと屋固め |

| 1月4日 | 入口で公開 |

| 9月10日~ | 集落の神社祭典で権現舞奉納 |

| 12月19日 | 袰部で公開 |

大神楽日程表

| 月日 | 場所 |

|---|---|

| 1月1日~ | 大神楽伝承集落で門打ちと屋固め 目名・下田屋・上田代・小田野沢・老部 |

| 9月10日~ | 集落の神社祭典で神楽奉納 |

田植え餅つき踊り日程表

| 月日 | 場 所 |

|---|---|

| 1月15日 | 目名・石持・蒲野沢・尻労・砂子又・小田野沢・老部 |

| 1月16日 | 大利・尻労・尻屋・砂子又・小田野沢・老部 |

本ページに関するお問い合わせ先

教育委員会教育総務課

所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]

電話番号:0175-27-2111

Fax番号:0175-27-3027

メールアドレス:kyouiku@vill.higashidoori.lg.jp