最終更新日:2022年6月2日

この制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

※令和4年10月支給分から児童手当等の制度が一部変更になります。

※令和4年10月支給分から児童手当等の制度が一部変更になります。

支給対象となる児童

・日本国内に居住している中学校終了前(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童。

※海外に居住する児童は、留学中を除き、支給対象とはなりません。

※海外に居住する児童は、留学中を除き、支給対象とはなりません。

児童手当受給資格者(請求者)

・東通村に住所を有し、対象となる児童を監護・養育されている方。

・未成年後見人、父母指定者(父母が海外にいるときに父母が指定する人)の方。

※出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、役場において手続きが必要となります。

また、手続きは15日以内にされないと、支給されない月が発生することがありますので注意してください。

※公務員の方は、勤務先で手続きしてください。

・未成年後見人、父母指定者(父母が海外にいるときに父母が指定する人)の方。

※出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、役場において手続きが必要となります。

また、手続きは15日以内にされないと、支給されない月が発生することがありますので注意してください。

※公務員の方は、勤務先で手続きしてください。

申請手続き

・以下に該当する方は、手続きが必要です。

(1)子どもが生まれたとき

(2)第2子以降の子どもが生まれたとき

(3)対象となる子どもがいなくなったとき、または減ったとき。

(4)東通村に転入されたとき

(5)東通村から転出されるとき

(6)離婚等により児童を監護しなくなったとき

(7)金融機関の変更をしたいとき

(8)公務員になったとき、公務員をやめたとき

※その他手続きの必要な場合がありますので、詳しくは健康福祉課にお問い合わせください。

(1)子どもが生まれたとき

(2)第2子以降の子どもが生まれたとき

(3)対象となる子どもがいなくなったとき、または減ったとき。

(4)東通村に転入されたとき

(5)東通村から転出されるとき

(6)離婚等により児童を監護しなくなったとき

(7)金融機関の変更をしたいとき

(8)公務員になったとき、公務員をやめたとき

※その他手続きの必要な場合がありますので、詳しくは健康福祉課にお問い合わせください。

申請手続きに必要なもの

(1)金融機関の預金通帳(請求者本人名義のもの)

(2)受給者(申請者)の健康保険証(コピー)又は年金加入証明書

※3歳未満の児童がいる場合は、配偶者の健康保険証(コピー)も必要です。

(3)受給者と配偶者の個人番号を確認する書類(通知カード、マイナンバーカード)

(4)申請者(受給者)と児童が別居(単身赴任等により)している場合は、児童の住民票(世帯全員)謄本が必要です。

※その他手続きの必要な場合がありますので、詳しくは健康福祉課にお問い合わせください。

(2)受給者(申請者)の健康保険証(コピー)又は年金加入証明書

※3歳未満の児童がいる場合は、配偶者の健康保険証(コピー)も必要です。

(3)受給者と配偶者の個人番号を確認する書類(通知カード、マイナンバーカード)

(4)申請者(受給者)と児童が別居(単身赴任等により)している場合は、児童の住民票(世帯全員)謄本が必要です。

※その他手続きの必要な場合がありますので、詳しくは健康福祉課にお問い合わせください。

手当の額

【児童手当支給月額】

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳に達した後最初の3月31日までの間にある児童)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。

| 区 分 | 手当月額 |

| 0歳~3歳未満 | 15,000円 |

| 3歳~小学校終了前(第1子・第2子) | 10,000円 |

| 3歳~小学校終了前(第3子以降) | 15,000円 |

| 中学生 | 10,000円 |

| 特例給付(所得制限限度額以上) | 5,000円 |

所得制限・所得上限

・平成24年6月支給分からの手当について所得制限が適用されており、令和4年6月分から所得上限が適用されました。

(1)所得制限未満の場合の支給額は、これまでと同様です。

(2)所得制限以上で所得上限未満の場合は、児童(中学生以下)1人につき5千円(月額)が支給されます。

(3)所得上限以上の場合は、令和4年10月支給分(6月~9月)からは支給されません。

※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。

上の表では5人までを表示していますが、6人以上でも同様に1人につき38万円を加算します。

扶養人数は所得証明書上の人数です。

※2 「収入の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※お勤め先からの給与所得のみの方で、医療費控除等の各種所得控除を受けるため確定申告をしている場合において、確定申告の際に扶養親族の内容が正しく申告されていない事例が見受けられます。お勤め先で申告されている扶養親族が正しい場合でも、後に申告されている確定申告の内容が誤っている場合、児童手当で扱う所得を正しく算出することができません。扶養親族の申告について、ご不明な点がある場合は税務課窓口にお問い合わせください。

※児童手当が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

(1)所得制限未満の場合の支給額は、これまでと同様です。

(2)所得制限以上で所得上限未満の場合は、児童(中学生以下)1人につき5千円(月額)が支給されます。

(3)所得上限以上の場合は、令和4年10月支給分(6月~9月)からは支給されません。

| 所得制限限度額(従来通り) | 所得上限限度額【新設】 | |||

|

(1)これ未満…児童手当を支給 (2)これ以上…児童1人あたり一律5,000円(特別給付)を支給 |

(3)これ以上…支給されません (令和4年10月支給分から) |

|||

|

扶養親族等の数※1 (カッコ内は例) |

所得額 | 収入額の目安※2 | 所得額 | 収入額の目安※2 |

|

0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |

622万円 |

833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |

|

1人 (児童1人の場合等) |

660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |

|

2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |

698万円 | 917.8万円 |

934万円 |

1,162万円 |

|

3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |

736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |

|

4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |

774万円 | 1,002.1万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |

|

5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |

812万円 | 1,042.1万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |

※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。

上の表では5人までを表示していますが、6人以上でも同様に1人につき38万円を加算します。

扶養人数は所得証明書上の人数です。

※2 「収入の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※お勤め先からの給与所得のみの方で、医療費控除等の各種所得控除を受けるため確定申告をしている場合において、確定申告の際に扶養親族の内容が正しく申告されていない事例が見受けられます。お勤め先で申告されている扶養親族が正しい場合でも、後に申告されている確定申告の内容が誤っている場合、児童手当で扱う所得を正しく算出することができません。扶養親族の申告について、ご不明な点がある場合は税務課窓口にお問い合わせください。

※児童手当が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

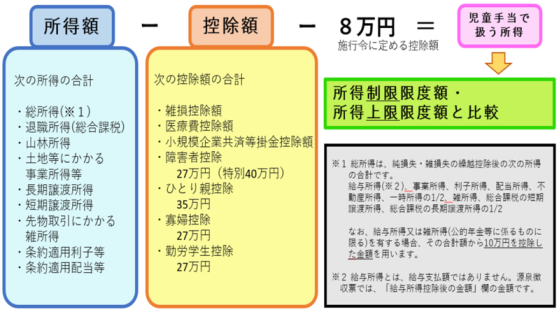

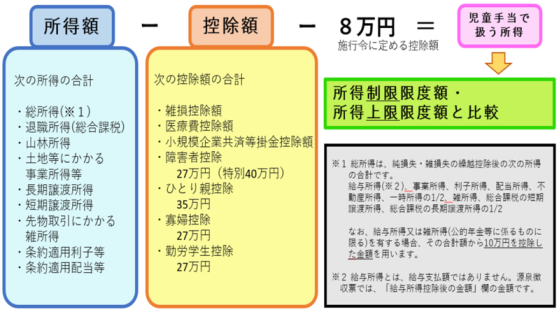

所得基準額の計算方法

下の計算式にあてはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて、「児童手当で扱う所得」の額を出し、この金額を所得制限限度額と比較します。

控除額のうち、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除は、各27万円です。ただし、特別障害者控除は40万円、ひとり親控除は35万円です。

控除額のうち、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除は、各27万円です。ただし、特別障害者控除は40万円、ひとり親控除は35万円です。

手当の支給時期

・年3回(6月・10月・2月)、【5日】に指定された金融機関口座へ振り込まれます。

※5日が土日祝日の場合は直前の銀行営業日となります。

※5日が土日祝日の場合は直前の銀行営業日となります。

現況届について

・毎年6月に児童の監護状況や所得を確認し、児童手当の受給資格を再審査します。

ご案内リーフレット

原則、現況届の提出は不要です。

※ただし、次の1~5のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。提出がない場合は、手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。

1.離婚協議中で配偶者と別居している方

2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる地区町村で受給している方

3.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

4.法人である未成年後見人、施設等の方

5.その他、東通村から提出の案内があった方

<注意事項>(いずれも該当となった人には通知します。)

上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要になる場合があります。

審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。

所得によって、その年の6月分の手当から、手当が減額されたり、支給されなくなることがあります。

(所得制限・所得上限については、「所得制限・所得上限」をご確認ください。)

令和3年度までの現況届は、引き続き提出が必要です。

まだ提出していない方は速やかに提出してください。 毎年6月に児童の監護状況や所得を確認し、児童手当の受給資格を再審査します。

ご案内リーフレット

原則、現況届の提出は不要です。

※ただし、次の1~5のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。提出がない場合は、手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。

1.離婚協議中で配偶者と別居している方

2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる地区町村で受給している方

3.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

4.法人である未成年後見人、施設等の方

5.その他、東通村から提出の案内があった方

<注意事項>(いずれも該当となった人には通知します。)

上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要になる場合があります。

審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。

所得によって、その年の6月分の手当から、手当が減額されたり、支給されなくなることがあります。

(所得制限・所得上限については、「所得制限・所得上限」をご確認ください。)

令和3年度までの現況届は、引き続き提出が必要です。

まだ提出していない方は速やかに提出してください。 毎年6月に児童の監護状況や所得を確認し、児童手当の受給資格を再審査します。

本ページに関するお問い合わせ先

健康福祉課福祉グループ

所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス]

電話番号:0175-28-5800

Fax番号:0175-48-2510

メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp